Temps d’exposition. Entretien avec le photographe et cinéaste Jorge León

Florent Delval

Texte

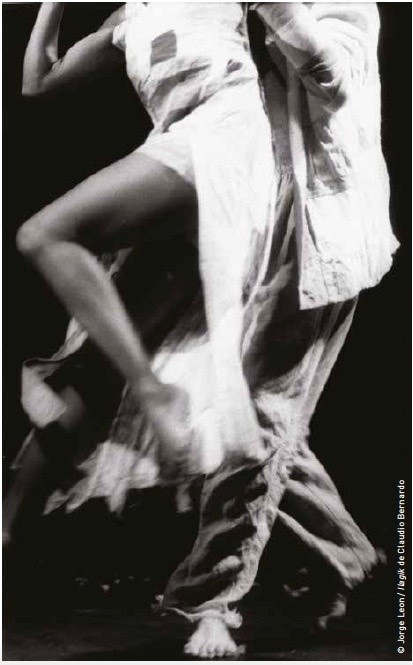

À 20 ans, Jorge León s’est retrouvé au cœur d’une scène belge foisonnante au tournant des années 1990. Une autre place pour la photographie de danse était alors possible, plus réfléchie et affranchie des contraintes du métier.

Quelles sont les préoccupations esthétiques d’un photographe de danse?

La photographie de danse a été ma pratique pendant des années de façon très intense.

Ce que j’ai toujours trouvé très paradoxal, c’est de figer le mouvement.

C’est ce qui m’a toujours intéressé. Qu’est-ce qui fait qu’une photographie rendra de façon juste l’essence d’une préoccupation formelle chez les personnes que je photographie?

Cela implique un réel intérêt pour le mouvement et une grande patience pour comprendre ce qui se passe avant même d’appuyer sur le bouton de l’appareil.

Qu’est-ce que serait pour toi «une bonne photo de danse»?

Cela dépend vraiment de ce face à quoi on est et de la temporalité. Au-delà du résultat, ce qui m’intéressait c’était le processus de création et comment il est possible de se glisser à l’intérieur, et de trouver sa place, et de rendre compte de façon incomplète du moment présent.

J’ai toujours l’impression qu’on m’a contacté pour porter un regard sur le travail chorégraphique.

L’image finale comme enjeu sert à donner à voir quelque chose de ce travail. Mais je n’ai jamais reçu de consignes concrètes de la part des chorégraphes.

C’était une période particulière. J’avais 20 ans et j’étais curieux, je voulais me rendre disponible pour quantité de projets.

Par la suite, d’autres personnes m’ont contacté de manière assez naturelle.

Pour prendre une photo de danse, il faut être disponible à ce qui se déploie sur les plateaux. Je connais des photographes qui sont appelés dans telle ville pour assister à la générale et puis qui rentrent. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles j’ai cessé de le faire.

Comment expliques-tu que tu aies eu autant de libertés?

C’est parce que j’étais actif à un moment où les formes artistiques se côtoyaient de façon très poreuse.

Photographier la danse, c’était porter un regard sur cette période et cette ambiance de réflexion continue.

Beaucoup de discussions n’étaient pas forcément liées à la séance photo mais aux rencontres, à un état d’esprit qui fait qu’à un moment T quelque chose s’est passé à Bruxelles.

Avant même de prendre l’appareil j’assistais aux répétitions pendant des semaines parfois.

Par la suite, c’est vrai que ça a évolué, peut-être que ma pratique s’est professionnalisée. J’avais de moins en moins de ce temps passé en répétition.

C’était une époque particulièrement foisonnante au niveau de la danse mais on ne s’en rendait pas compte.

C’était l’époque où Michèle Anne De Mey créait Sinfonia eroïca (1990); Anne Teresa de Keersmaeker était déjà engagée depuis quelque temps dans ses créations; Wim Vandekeybus commençait à faire passer des auditions.

Tout à coup, beaucoup de gens venaient d’ailleurs pour les répétitions. C’est au travers de Michèle Anne que j’ai rencontré Olga de Soto, avec qui j’ai développé un travail personnel qui n’avait rien à voir avec ses créations sur plateau.

Elle a exploré la question du mouvement en dehors d’un contexte théâtral, dans des rues, dans des espaces publics.

À cette époque, Eric Pauwels qui était le compagnon de Michèle Anne et professeur à l’INSAS, où j’ai étudié, m’appella en disant:

«Elle me dit qu’elle a rencontré un photographe qui prenait le temps et que je devais le rencontrer.»

Est-ce que j’étais si spécial que ça?

Comment gères-tu ta présence quand tu prends des photos?

Comme dans ma pratique documentaire, la question de se faire oublier ne m’intéresse pas. Au contraire, je revendique ma présence et les conséquences que ça peut apporter.

Je me suis retrouvé très souvent en plein milieu du plateau au moment des prises de vues.

Cette idée de grande discrétion ne m’a jamais traversé l’esprit; mon corps est engagé dans la pratique photographique et cette présence génère des choses.

La photographie advient au moment où les danseurs comprennent ce que je fais et qu’alors «quelque chose» s’ajuste et se raconte.

© Florent Delval, revue Nouvelles de danse n° 83 , 2e trim. 2022, Bruxelles

Images