Quelques textes de Henri Karthaus (Dison 1906 - Verviers 1974)

Guy Belleflamme

Texte

Des quelque deux cents textes qu’il avait dans ses cartons au moment où il a été décidé de publier le recueil XX dont nous disposons, Henri Karthaus en a retenu quatre-vingts. Et, parmi ceux qui ont été publiés, nous nous contenterons d’en retenir trois, qui, à nos yeux, représentent la diversité de sa palette. Nous proposons une version « fellérisée » des deux premiers textes, tandis que le troisième est donné dans sa version originelle.

On prendra en compte les remarques suivantes de Jean Lechanteur :

« Les textes en wallon posent des problèmes : surtout notation de ê très ouvert (fwêrt, fiêr d’vwêr, etc.) avec ê ital., mais ce son est le même que celui qu’on a dans minme, mins, min, vint... La dénasalisation de on en ô est claire, mais cependant pas toujours notée par les auteurs verviétois : par ex. dans Mu fi, v. 5 dj’ donreû > dôreû. La dénasalisation de in en é est claire aussi. Celle de un en eû aussi : comeû, djeû ‘juin’. Dans ces trois cas-là, il conviendrait de noter la forme dénasalisée. Pour le ê très ouvert (cf. ci- dessus), on pourrait noter ê ital dans texte en rom. (ou l’inverse) quand il provient de l’ouverture de ê (sous l'influence de r ou de yod), mais je suis tenté de conseiller de l’écrire in lorsqu’il procède d’une dénasalisation (ceci en indiquant bien entendu dans une note sa prononciation correcte). Idem pour an : noter an, en indiquant qu’il est ordinairement dénasalisé (entièrement ou partiellement). »

*

Voici d’abord un petit poème où il nous dit son affection de père pour son enfant (Œuvres Wallonnes, p. 41) :

Mu Fi

Mu fame èst portant binamêye, Mins dj’inme co mî mu p’tit gamin.

Por mi, c’èst l’ mèyeû d’ lès moumints, Qwand dj’ so tot près d’ mu p’tit cint-mêyes.

Por lu dj’ dôreû l’ mitan du m’ vêye Po qu’i n’åye jamês nou toûrmint. Mu fame èst portant binamêye,

Mins dj’inme co mî mu p’tit gamin.

Su mame èt lu « quéne comèdêye ».

I s’ quèr’lèt lès treûs-qwårts dè timps, i-arive qu’i fåt qu’ile lîve lu min,

so su p’tite djêve fwêrt afrôtêye ! Èt m’ fame èst portant binamêye. XX

Voilà une façon bien souriante et renouvelée de décrire l’affection que les parents donnent à leurs enfants : non, l’amour maternel n’est pas plus grand que l’amour du père ; non la sévérité n’est pas l’apanage du père, tandis que la mère se réserverait l’exclusivité de la tendresse. De plus, cette redéfinition des rôles au sein du couple n’exclut pas l’affection que chacun des parents porte à l’autre : Mu fame èst portant binamêye.

*

Le texte qui suit est le seul texte qui ne soit pas rimé (Œuvres wallonnes, p. 76-77).

Les rôles des parents ont cette fois rejoint la convention : le père, sévère, a ses exigences ; la mère, plus conciliante, accepte les accommodements.

Pour rappel, c’est en 1914 que la loi a porté la scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans, mais, en raison de la guerre, cette loi n’est entrée en vigueur qu’à partir de 1919. On peut normalement supposer que Henri Karthaus n’a pas pu bénéficier des avantages de la nouvelle loi. L’auteur est bien cons- cient que l’école est un important vecteur de promotion sociale.

On sera sensible à la chute du récit qui prend des allures de pirouette souriante.

One bone îdêye

Lu sin.ne su passe èn-one couhène d’ovrîs. Dusmitimps quu l’ pére su rase è l’ôte tchambe, lu fi, on gamin d’ôze ans, dumande à s’ mére po-z-aler djower. Cisse-vo-cèle, qui tricote à l’ finièsse, lî fêt sène qu’âyi. Mins tot-z- ètindant quu s’ fi drouveure lu pwète tot brèyant « Djusqu’à torade », lu pére abroke è l’ couhène, lu mintô plin d’ sav’nâre.

Lu pére. – Wice alez-ve, vos ?

Lu fi. – Dju m’ va djower, mi, papa.

Lu pére. – Èt vos d’vwêrs ?

Lu mére. – Oh ! i lès f’rè torade, hê ! Qu’i vasse ô pôk so l’ pavêye.

Lu pére. – Çu n’èst né torade, c’èst asteûre qu’i fåt qu’i lès fasse.

Lu fi. – Mins, papa, dj’a bé l’ timps, èdô ! I n’èst qu’ qwatre eûres èt d’mêye

Lu pére (måva). – I n’a né dès mins qui tègne. Dju vou qu’ô fasse lès d’vwêrs duvant d’aler djower èt qu’ ça seûye sognî à l’ pèrsicot.

Lu mére. – Djans dô, pére, nu v’ mètez né d’ måle umeûr po si pô d’ tchwè ; vos-alez co ’ne fêye èstèner l’ gamin tot brêdihant come vos l’ fez.

Lu pére. – I m’ sôle quu c’èst bé m’ dreût après tot. D’alieûr, dju vou qu’i stûdêye à fôd, po qu’i d’vègne on-ame éstrwit, parèt mi, èt né one bièsse come i ènn’ a tot l’ lôg dèl vôye !

Lu mére. – Oh ! Vos vèyez tofêr pus neûr quu ç’ n’èst. Lu p’tit n’aprind né co si må à m’ sôlance.

Lu pére. – Come one ågne, volez-ve dîre ! Loukîz sès cayès ! (À s’ fi) Prind ô pô t’ malète, là, valèt !

Lu fi (tot volant plorer). – Volà, papa.

Lu pére. – Nu tchoûle né sés-se ! ou dj’ tu make lu tièsse å meur ! (Lu pére prind lès cayès foû dèl malète dè gamin, i lès droûve èt mosteure one pådje à s’ fame) : Loukîz ! Ré qu’ po lès d’vwêrs d’îr, mossieû aveût dîh-ût côps d’ rodje crèyô dè mêsse du scale, èt ô « ruc’mincî» èl lizîre dè cayè. Cint mêyes miliârds ! Dîh-ût fåtes so quéquès rôyes ! Vos m’ètindez èdô ? So quéquès rôyes !

Lu mére. – Nu v’ måvrez né come çoula dô fré. C’èst sûr, c’èst lêd du fé tant dès fåtes, mins d’on-ôte costé, vos ’nnè savez né tot plin pus qu’ lu, vos.

Lu pére. – Mins mi çu n’èst né du m’ fåte parèt, ô m’a mètou à l’ovrèdje à l’adje du noûv ans. Qwand dj’ tûze qu’i m’ faléve dumander å fileû si dj’ poléve qwiter po-z-aler å cåtizème, çu n’èst né aler è scale djusqu’à quatwaze ans èdô çoula ! Èt dj’ sé lére èt mî scrîre quu lu.

Lu mére. – Nu barbotez né tant, lu gamin nu stûdêye né todis po duv’ni ô grand savant.

Lu pére. – Mins çu n’èst né po ’nnè fé ô martchand d’ clicotes nô plus ! (À s’ fi) Djans, mu dîreûs-se bé çou qu’ tu vous fé pus tård po gangnî t’ vêye ? Tu n’ vas né t’aler mète al fabrike come mi portant ! Dj’åreû tant volou t’ vêy duv’ni ô docteûr, on-avocåt, ô notêre, one saqwè po gangnî dès çans, mins nèni !

Lu fi (qui pleûre duspôy one bone hapêye, rulîve su tièsse tot r’ssouwant sès låmes). – Mins, papa, pwisquu vos d’hez quu dj’ fê tant dès fåtes è francès, bé, pus tård dj’årè l’êr du scrîre è flamind èt dj’ pôrè postuler po ’ne plèce du scriyeû å gouvèrnumint! XX

*

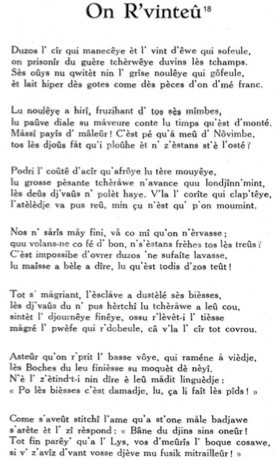

La guerre occupe pratiquement un quart du volume. Le discours se fait plus grave : Henri Karthaus dit sa douleur, mais non sa haine. Ce poème est daté du 12-7-1944. XX Cette fois, on reproduit le texte dans la version orthographique de l’ouvrage.

© Guy Belleflamme, 2016.

NOTES

1. Henri Karthaus, Œuvres wallonnes, préface par Prosper Libert, Verviers, Imprimerie Le Travail, 1947, 110 pages.

2. « Mon fils / Ma femme est pourtant (bien) gentille, / Mais j’aime encore mieux mon petit gamin. / Pour moi, c’est le meilleur des moments, / Quand je suis tout près de mon petit cent-mille [francs s.-e.] (= terme affectueux des parents à l’égard de leur enfant). //Pour lui, je donnerais la moitié de ma vie / Pour qu’il n’ait jamais aucun tourment. / Ma femme est

pourtant (bien) gentille, / Mais j’aime encore mieux mon petit garçon. //Sa mère et lui : quelle comédie !/ Ils se disputent les trois-quarts du temps, / Il arrive qu’il faille qu’elle lève la main, / sur sa petite figure fort effrontée ! / Et ma femme est pourtant bien gentille.

3. « Une bonne idée – La scène se passe dans une cuisine d’ouvriers. Pendant que le père se

rase dans l’autre pièce, le fils, un gamin d’onze ans, demande à sa mère pour aller jouer. Celle-ci, qui tricote à la fenêtre, lui fait signe que « oui ». Mais, en entendant que le fils ouvre la porte en criant : « À tout à l’heure », le père arrive en vitesse dans la cuisine, le menton plein de savonnée.

Le père. – Où allez-vous ? Le fils. – Je vais jouer, papa. Le père. – Et vos devoirs ?

La mère. – Oh ! il les fera tout à l’heure, n’est-ce pas. Qu’il aille un peu sur le trottoir. Le père. – Ce n’est pas tout à l’heure, c’est maintenant qu’il faut qu’il les fasse.

Le fils. – Mais, papa, j’ai bien le temps, n’est-ce pas. Il n’est que quatre heures et demie.

Le père (fâché). – Il n’y a pas des « mais » qui tiennent. Je veux qu’on fasse les devoirs avant d’aller jouer et que ce soit soigné à la perfection !

La mère. – Allons donc, père, ne vous mettez pas de mauvaise humeur pour si peu de chose ; vous allez encore une fois assommer le gamin en criaillant comme vous le faites.

Le père. – Il me semble que c’est bien mon droit après tout. D’ailleurs, je veux qu’il étudie à fond, pour qu’il devienne un homme instruit, voyez-vous [selon] moi, et non un imbécile comme on en voit tout le long du chemin.

La mère. – Oh ! Vous voyez toujours plus noir que ce n’est. Le petit n’étudie pas encore si mal, me semble-t-il.

Le père. – Comme un âne voulez-vous dire ! Regardez ses cahiers ! (À son fils) Prends un peu ton cartable, là, fils!

Le fils (sur le point de pleurer). – Voilà, papa !

Le père. – Ne pleure pas, sais-tu ! Ou je te frappe la tête au mur ! (Le père prend les cahiers dans le cartable du gamin, il les ouvre et montre une page à sa femme : Regardez ! Rien que pour les devoirs d’hier, monsieur a eu dix-huit coups de crayon rouge du maître d’école et un « recommencer » dans la marge du cahier ! Cent mille milliards ! Dix-huit fautes sur quelques lignes. Vous m’entendez, n’est-ce pas. Sur quelques lignes.

La mère. – Ne vous fâchez donc pas comme cela, frère. C’est sûr que c’est laid de faire tant de fautes, mais d’un autre côté, vous n’en savez pas beaucoup plus que lui ! [On notera la perversité de cet argument ad hominem.]

Le père. – Mais, moi, ce n’est pas du tout de ma faute, voyez-vous. On m’a envoyé travailler à l’âge de neuf ans. Quand je pense que je devais demander à [l’ouvrier] fileur si je pouvais quitter [le travail] pour aller au catéchisme, ce n’est pas aller à l’école jusqu’à quatorze ans, n’est-ce pas, cela. Et je sais lire et mieux écrire que lui.

La mère. – Ne ronchonnez pas tant, le gamin n’étudie quand même pas pour devenir un grand savant.

Le père. – Mais ce n’est pas pour en faire un chiffonnier non plus ! (À son fils) Allons, me dirais-tu bien ce que tu veux faire plus tard pour gagner ta vie ? Tu ne vas quand même pas aller à la fabrique comme moi, pourtant ! J’aurais tant voulu te voir devenir un docteur, un avocat, un notaire, quelque chose pour gagner de l’argent. Mais non !

Le fils (qui pleure depuis un bon moment, relève la tête tout en séchant ses larmes). – Mais, papa, puisque, vous dites que je fais tant de fautes en français, bien, plus tard j’aurai l’air d’écrire en flamand et je pourrai postuler pour un emploi d’employé de bureau au gouvernement ! »

4. De rèvinter, « faire retentir des cris, mettre en émoi (le voisinage) (…) Des auteurs ont créé un néol. r(è)vinteû ‘révolutionnaire’, sous prétexte que rèvinter = révolutionner (le voisinage). » (Haust, DL, 541a.) – Trad. : « Sous le ciel qui menace et le vent de pluie qui souffle, / un prisonnier de guerre charrue dans les champs. / Ses yeux ne quittent pas le nuage gris qui enfle, / et laisse s’échapper des gouttes comme des pièces d’un demi-franc. / Le nuage s’est déchiré. Tressaillant de tous ses membres, / le pauvre hère se fâche contre le temps qui est démonté. / Fichu pays de malheur ! C’est pire qu’au mois de novembre. / Tous les jours, il faut qu’il pleuve et nous sommes en été ! / Derrière le couteau d’acier qui « enfraye »/assouplit la terre mouillée, / la grosse [et] lourde charrue n’avance que lentement, / les deux chevaux n’en peuvent plus. Voilà le fouet qui claque, / L’attelage va plus vite, mais ce n’est que pour un moment. / Nous ne parviendrons jamais à terminer, il est préférable qu’on retourne ; / que pouvons-nous encore faire de bon, nous sommes mouillés tous les trois ! / Il est impossible de travailler sous une telle averse. / Le maître a beau dire, lui qui est toujours sous toit ! / Tout en maugréant, l’esclave a dételé ses bêtes. / Les chevaux, de ne plus traîner la charrue derrière eux, / sentent que la journée est finie, aussi relèvent-ils la tête / malgré la pluie qui redouble, car voilà [que] le ciel est tout couvert. / Maintenant qu’ils ont repris le chemin encaissé qui [les] ramène au village, / les Boches, de leur fenêtre, se fichent/moquent du noyé. / Ne les entend-il pas dire dans leur maudit langage : « Pour les bêtes c’est dommage ; lui, ça lui fait les pieds ! » / Comme s’il avait piqué l’homme qui a une si mauvaise langue, / il s’arrête et leur répond : « Bande de gens sans honneur ! / Exac- tement comme à la Lys, vous resteriez la bouche cousue si vous aviez devant votre visage mon fusil mitrailleur. »

Notes

- Henri Karthaus, Œuvres wallonnes, préface par Prosper Libert, Verviers, Imprimerie Le Travail, 1947, 110 pages.

- « Mon fils / Ma femme est pourtant (bien) gentille, / Mais j’aime encore mieux mon petit gamin. / Pour moi, c’est le meilleur des moments, / Quand je suis tout près de mon petit cent-mille [francs s.-e.] (= terme affectueux des parents à l’égard de leur enfant). //Pour lui, je donnerais la moitié de ma vie / Pour qu’il n’ait jamais aucun tourment. / Ma femme est pourtant (bien) gentille, / Mais j’aime encore mieux mon petit garçon. //Sa mère et lui : quelle comédie !/ Ils se disputent les trois-quarts du temps, / Il arrive qu’il faille qu’elle lève la main, / sur sa petite figure fort effrontée ! / Et ma femme est pourtant bien gentille.

- « Une bonne idée – La scène se passe dans une cuisine d’ouvriers. Pendant que le père se rase dans l’autre pièce, le fils, un gamin d’onze ans, demande à sa mère pour aller jouer. Celle-ci, qui tricote à la fenêtre, lui fait signe que « oui ». Mais, en entendant que le fils ouvre la porte en criant : « À tout à l’heure », le père arrive en vitesse dans la cuisine, le menton plein de savonnée. Le père. – Où allez-vous ? Le fils. – Je vais jouer, papa. Le père. – Et vos devoirs ? La mère. – Oh ! il les fera tout à l’heure, n’est-ce pas. Qu’il aille un peu sur le trottoir. Le père. – Ce n’est pas tout à l’heure, c’est maintenant qu’il faut qu’il les fasse. Le fils. – Mais, papa, j’ai bien le temps, n’est-ce pas. Il n’est que quatre heures et demie. Le père (fâché). – Il n’y a pas des « mais » qui tiennent. Je veux qu’on fasse les devoirs avant d’aller jouer et que ce soit soigné à la perfection ! La mère. – Allons donc, père, ne vous mettez pas de mauvaise humeur pour si peu de chose ; vous allez encore une fois assommer le gamin en criaillant comme vous le faites. Le père. – Il me semble que c’est bien mon droit après tout. D’ailleurs, je veux qu’il étudie à fond, pour qu’il devienne un homme instruit, voyez-vous [selon] moi, et non un imbécile comme on en voit tout le long du chemin. La mère. – Oh ! Vous voyez toujours plus noir que ce n’est. Le petit n’étudie pas encore si mal, me semble-t-il. Le père. – Comme un âne voulez-vous dire ! Regardez ses cahiers ! (À son fils) Prends un peu ton cartable, là, fils! Le fils (sur le point de pleurer). – Voilà, papa ! Le père. – Ne pleure pas, sais-tu ! Ou je te frappe la tête au mur ! (Le père prend les cahiers dans le cartable du gamin, il les ouvre et montre une page à sa femme : Regardez ! Rien que pour les devoirs d’hier, monsieur a eu dix-huit coups de crayon rouge du maître d’école et un « recommencer » dans la marge du cahier ! Cent mille milliards ! Dix-huit fautes sur quelques lignes. Vous m’entendez, n’est-ce pas. Sur quelques lignes. La mère. – Ne vous fâchez donc pas comme cela, frère. C’est sûr que c’est laid de faire tant de fautes, mais d’un autre côté, vous n’en savez pas beaucoup plus que lui ! [On notera la perversité de cet argument ad hominem.] Le père. – Mais, moi, ce n’est pas du tout de ma faute, voyez-vous. On m’a envoyé travailler à l’âge de neuf ans. Quand je pense que je devais demander à [l’ouvrier] fileur si je pouvais quitter [le travail] pour aller au catéchisme, ce n’est pas aller à l’école jusqu’à quatorze ans, n’est-ce pas, cela. Et je sais lire et mieux écrire que lui. La mère. – Ne ronchonnez pas tant, le gamin n’étudie quand même pas pour devenir un grand savant. Le père. – Mais ce n’est pas pour en faire un chiffonnier non plus ! (À son fils) Allons, me dirais-tu bien ce que tu veux faire plus tard pour gagner ta vie ? Tu ne vas quand même pas aller à la fabrique comme moi, pourtant ! J’aurais tant voulu te voir devenir un docteur, un avocat, un notaire, quelque chose pour gagner de l’argent. Mais non ! Le fils (qui pleure depuis un bon moment, relève la tête tout en séchant ses larmes). – Mais, papa, puisque, vous dites que je fais tant de fautes en français, bien, plus tard j’aurai l’air d’écrire en flamand et je pourrai postuler pour un emploi d’employé de bureau au gouvernement ! »

- De rèvinter, « faire retentir des cris, mettre en émoi (le voisinage) (…) Des auteurs ont créé un néol. r(è)vinteû ‘révolutionnaire’, sous prétexte que rèvinter = révolutionner (le voisinage). » (Haust, DL, 541a.) – Trad. : « Sous le ciel qui menace et le vent de pluie qui souffle, / un prisonnier de guerre charrue dans les champs. / Ses yeux ne quittent pas le nuage gris qui enfle, / et laisse s’échapper des gouttes comme des pièces d’un demi-franc. / Le nuage s’est déchiré. Tressaillant de tous ses membres, / le pauvre hère se fâche contre le temps qui est démonté. / Fichu pays de malheur ! C’est pire qu’au mois de novembre. / Tous les jours, il faut qu’il pleuve et nous sommes en été ! / Derrière le couteau d’acier qui « enfraye »/assouplit la terre mouillée, / la grosse [et] lourde charrue n’avance que lentement, / les deux chevaux n’en peuvent plus. Voilà le fouet qui claque, / L’attelage va plus vite, mais ce n’est que pour un moment. / Nous ne parviendrons jamais à terminer, il est préférable qu’on retourne ; / que pouvons-nous encore faire de bon, nous sommes mouillés tous les trois ! / Il est impossible de travailler sous une telle averse. / Le maître a beau dire, lui qui est toujours sous toit ! / Tout en maugréant, l’esclave a dételé ses bêtes. / Les chevaux, de ne plus traîner la charrue derrière eux, / sentent que la journée est finie, aussi relèvent-ils la tête / malgré la pluie qui redouble, car voilà [que] le ciel est tout couvert. / Maintenant qu’ils ont repris le chemin encaissé qui [les] ramène au village, / les Boches, de leur fenêtre, se fi- chent/moquent du noyé. / Ne les entend-il pas dire dans leur maudit langage : « Pour les bêtes c’est dommage ; lui, ça lui fait les pieds ! » / Comme s’il avait piqué l’homme qui a une si mauvaise langue, / il s’arrête et leur répond : « Bande de gens sans honneur ! / Exac- tement comme à la Lys, vous resteriez la bouche cousue si vous aviez devant votre visage mon fusil mitrailleur. »

Images